Dimitri Sandler - Travelling

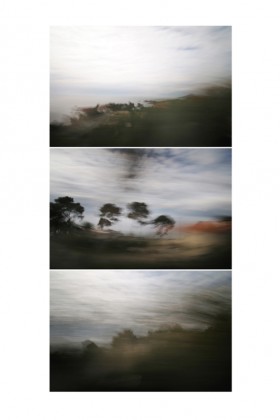

Lorsque le train avait quitté Nice un peu plus tôt, il faisait encore nuit noire. Le jour se levait maintenant péniblement sur le golfe, s’étirant en larges nuages marins gorgés d’iodes. On était en hiver. L'homme avait dû dormir une petite heure, peut-être moins. Il rajusta sa chemise dans son pantalon, redressa légèrement le dossier de son siège et lampa les dernières gouttes d'un café refroidi. Il jeta finalement le gobelet avec dégoût dans la corbeille métallique prévue à cet effet. Une moue d'amertume se dessina un court instant sur ses lèvres, puis ses traits reprirent leur place habituelle, laissant une expression à la fois calme et inquiète se dessiner sur son visage. L'inquiétude se terrait dans le regard, uniquement dans le regard. N’était-ce d'ailleurs que de l'inquiétude. Ne s'y mêlait-il pas aussi quelque chose comme de la mélancolie? Ou encore une sorte de nostalgie du futur, une paresse du cœur ? Il accusa le paysage. Le paysage, c’est vrai, était un peu triste ce matin-là, ou peut-être était-ce lui… Le paysage en mouvement, qui ne cessait de mourir pour renaître infiniment dans le cadre de la fenêtre, lui apparut tout à coup sous un jour cinématographique ; comme illustrant l'infernal chaos d’idées et de mots qui s'entrechoquaient depuis quelques jours dans son esprit. Les nouvelles n’étaient pas très bonnes. Il venait de découvrir, en moins de vingt-quatre heures, ce qu’il n’avait jamais vu venir : ses parents avaient vieilli. Il réfléchit un instant et fut étonné de découvrir qu’en contemplant un paysage un certain temps, on finissait curieusement par s'abîmer en soi-même. Cela tenait presque de la révélation. Plus il portait son regard vers l’horizon fuyant et plus il se rapprochait de soi. Cela était encore plus vrai d’un paysage en mouvement. Le lointain et le fugitif s'accouplaient pour engendrer du proche, de l'intime. L’intériorité semblait naître de la fuite même des choses, de l’effondrement ou de l’instabilité essentielle de ce monde qui se découpait dans le cadre de la fenêtre rectangulaire : un bouquet d'arbres solitaires tordus par la vitesse en une danse érotique cédait le pas à l’apparition d’une masure isolée que l’éclosion subite d’une usine ou d’un barrage effaçait sans regret. Il fallait une voix intérieure, quelque chose qui résiste à cette dérobade des lignes, des couleurs et du monde. Il fallait un sol, et ce sol, il s’en aperçut très vite, c’était lui. Aussi fragile fut-il, le monde des choses pouvait bien se défaire infiniment puisqu’il était là pour témoigner de son existence, pour le retenir, au moins fictivement, un instant. Quant au chaos de mots et d’idées muettes qui s’entrechoquaient encore maladroitement dans son esprit, il crut l’entendre s’ordonner en une lente mélopée, en une voix-off quasi abstraite dont le sens ne lui apparut pas immédiatement, mais dont il perçut l’étonnante musicalité. La voix off de ce film fragmentaire qu'une seule paire d'yeux, la sienne bien sûr, pouvait concevoir, s'organisa donc lentement au fur et à mesure qu'il prit conscience de l'importance de ce qui se jouait devant lui, pour lui et même par lui. La fuite du temps, la disparition et l’éternel retour des figures mimaient à leur manière de choses le cycle infernal et prodigieux de l’existence. Il songea encore une fois à ses parents qui venaient de tomber malade pratiquement en même temps et pour lesquels il s’était embarqué dans ce train. Cette traversée du territoire, du nord au sud et du sud au nord, n’était que le prélude d’une longue série de voyages qu’il accomplirait désormais régulièrement. Il se souvint qu’à l’aller, en quittant Paris la veille, à peu près à la même heure, il n’avait pas prêté attention au paysage. Du moins, pas avec ce degré de conscience. Cette lucidité nouvelle l’excita. Il s’empara mentalement de son appareil photo, ferma un oeil, plissa l’autre et déclencha l’obturateur, toujours mentalement. Il ferma les yeux pour visualiser le cliché qu’il aurait pu prendre s’il avait été à ce moment-là muni de son appareil. Il le jugea bon, en tout cas intéressant. Il entrevit les possibilités créatrices de ce dispositif, pourtant il manquait quelque chose que sur le moment il ne parvint pas à identifier clairement. Le cliché imaginaire reproduisait la réalité fuyante à la perfection, certes, mais encore une fois quelque chose faisait défaut. Peut-être n’était-il pas parvenu à faire ressentir la vulnérabilité du paysage, le caractère accidentel de son apparition. L’enjeu moderne de sa réflexion et de son travail se jouerait là. La prise de vue à grande vitesse révélait la précarité du monde. C’est à ça qu’il devait désormais s’attacher concrètement. L’idée était là ! Il prendrait des photographies depuis le TGV, dans le sens de la marche comme dans le sens inverse, en hiver comme en été, jouant précisément avec le coloris des saisons, la vivacité du printemps et l’atonalité de l’automne. Le sujet serait fixe, tandis que lui, grimpé dans ce train qui glissait sur le ballast à travers la France, comme un opérateur cinéma sur une dolly de travelling, profiterait de son propre mouvement pour l’imprimer sur le paysage. À l’encontre du cinéma pourtant, auquel il empruntait un procédé sinon un dispositif technique, ses photographies devaient incorporer le mouvement dans leur immobilisme même. Elles seraient proprement l’image arrêtée du mouvement, la trace archéologique et nécessairement fragmentaire d’une perception condamnée par avance. C’est pourquoi les traces fuyantes devaient apparaître; leur présence spectrale révélerait la très grande tension qui opposait muettement le paysage à venir et le monde qui s’effaçait. Le train prit de la vitesse et s’engouffra dans un tunnel. Pendant un moment, dont il n’aurait su déterminer la durée, il fut privé de paysage et de perspective. Et quand le jour frappa de nouveau sans transition à la fenêtre, de la pluie cinglait sur les vitres. Avec la vitesse, les gouttes restaient en suspension contre la paroi de verre et brouillaient la vision. A peine avait-il formé l’embryon d’un projet artistique, que l’objet même de ce projet, comme par un coup du sort, lui échappait. Cela excita encore plus sa curiosité. Il allait photographier, voyage après voyage, le surgissant, l’imprévisible, sans pour autant renoncer à prendre des notes, à prévoir, à prévenir, à chronométrer le trajet pour capter l’image d’un bâtiment fantôme, pétrifier le mouvement contraire d’une loco, faire danser les tours d’une banlieue anonyme. La photographie, se dit-il, devait élever la banalité du paysage à la hauteur d’un événement. Avec ce procédé, la photographie devenait adventive. Encore une fois il fut interrompu dans sa contemplation méditative, cette fois-ci par le contrôleur qui lui réclama simplement son billet. Il s’arracha de sa rêverie, plongea la main dans la poche intérieure de sa veste et se ravisa. Le billet n’était pas là. Sans doute l’avait-il glissé machinalement dans son sac de voyage. Il vérifia, trouva le billet, le tendit au contrôleur et profita de cet effort pour prendre son appareil photo qu’il posa en se rasseyant sur ses genoux. Pourtant, il ne colla pas son oeil dans le viseur, comme on eut pu s’y attendre. Non! Il continua de réfléchir. La voix du contrôleur, qui résonnait encore dans sa tête, l’avait ramené parmi les hommes. Et c’est à eux qu’il pensait désormais. La vitesse du train gommait les hommes du paysage. L’appareil photo n’avait pas le temps de fixer leur présence dans les champs, au milieu des blés, sur le seuil de leur maison. Il vit là, dans ce défaut technique, la métaphore impromptue de l’histoire moderne. Une histoire sans homme, une histoire des choses et des paysages qui racontait le génie humain…

Dimitri Sandler écrivain et philosophe

Mercredi 2 Juillet 2008, Paris.

Dimitri Sandler écrivain et philosophe

Mercredi 2 Juillet 2008, Paris.